Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal.

Salah satu dukungan yang paling banyak disuarakan adalah berkaitan dengan anggaran. Perwakilan kelompok pengadilan agama menyampaikan anggaran masih menjadi hambatan dalam pemenuhan akomodasi yang layak, terutama misalnya juru bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas Tuli. Pasalnya anggaran insidental untuk penyediaan aksesibilitas tidak pernah ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

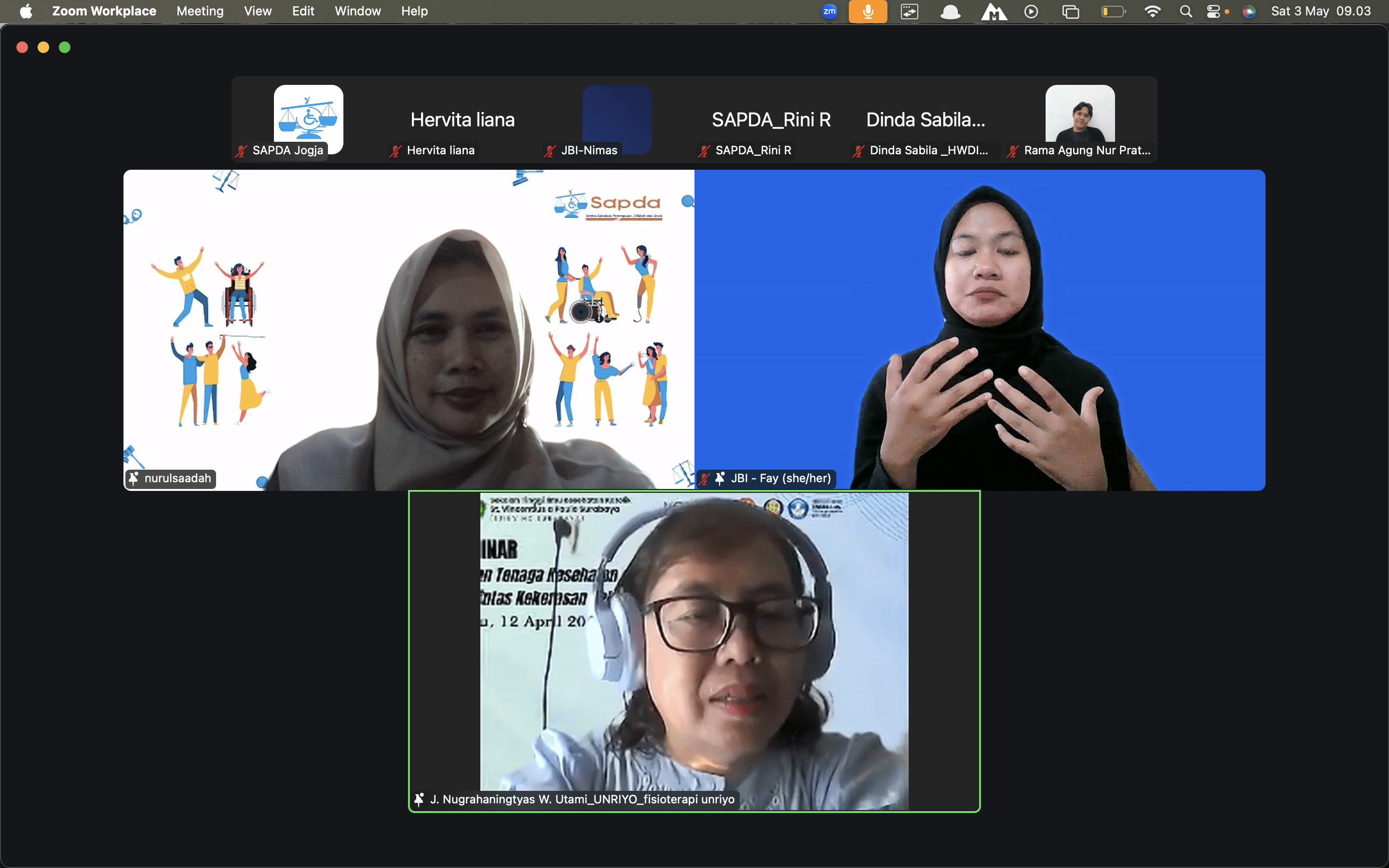

“Selama ini di pengadilan agama itu belum ada anggaran khusus untuk itu (juru bahasa isyarat),” kata salah satu peserta dari Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Jumat (21/7).

Kendala soal anggaran ini dipertegas pula oleh para peserta dari kelompok pengadilan militer. “Terkait dengan honor, apabila kita mendatangkan ahli terkait dengan disabilitas ini kami belum ada anggaran terkait memberikan honor ahli ini. Itu menjadi hambatan kami. Kami juga belum bekerjasama dengan organsisasi penyedia ahli disabiltas,” kata mereka.

Peserta dari Pengadilan Agama Sleman kemudian menyarankan agar anggaran darurat pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebaiknya disiapkan oleh Mahkamah Agung untuk diserap oleh pengadilan sewaktu-waktu ketika terdapat kebutuhan.

“Karena memang di (pengadilan) tingkat pertama itu tidak semua ada perkara disabilitas. Belum tentu dalam setahun itu ada perkara. Jadi kalau seandainya diserahkan ke pengadilan masing-masing untuk dianggarkan, yakin tidak semua bisa terserap. Tapi kalau anggaran itu parkir di Mahkamah Agung dan diambil ketika dibutuhkan, saya yakin ini akan sangat efektif,” ujarnya.

Dukungan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan akses pengetahuan mengenai ragam, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Para peserta dari kelompok PTSP Pengadilan Agama pun mengatakan peningkatan kapasitas secara berkala masih merasa diperlukan kendati aparatur sudah mendapatkan pelatihan isu disabilitas.

“Kami masih merasa perlu. Yang kami lakukan selama ini masih berasas rasa empati, rasa kemanusiaan kami sebagai petugas. Setelah kami praktekkan dengan teman-teman yang pernah mendapatkan pelatihan, ternyata kami pun masih belum benar cara-caranya (melayani penyandang disabilitas),” ujarnya.

Perwakilan kelompok hakim Pengadilan Agama menambahkan, pelatihan isu disabilitas harapannya bukan hanya menyasar petugas layanan, tetapi juga hakim. Hal ini dipandang penting karena hakim juga berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas dalam persidangan. Terlebih, masih ditemukan ketidakseragaman perspektif hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas di persidangan.

“Kadang ada hakim yang saklek (mengikuti aturan), jadi kehadiran pendamping dan penerjemah bahasa isyarat ini dianggap masalah, terutama terkait dengan legalitas hukum. Kami mengusulkan Perma harus mengatur legalitas kehadiran pendamping; di persidangan sebagai apa dan diijinkan sebatas apa. Kehadiran mereka legalitasnya diperkuat dalam Perma tersebut,” jelasnya.

Melengkapi kelompok pengadilan Agama, kelompok pengadilan tata usaha negara mengatakan bahwa legalitas pendamping disabilitas dan juru bahasa isyarat sangat penting untuk memperjelas peran dan wewenang mereka di dalam persidangan. Mereka pun berharap Perma Disabilitas mengakomodir kewajiban legalitas yang tidak menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Bagaimana ketika JBI tidak memiliki sertifikat? Bisa digantikan dengan surat tugas dan lainnya yang menyatakan kompetensi daripada pendamping ataupun juru bahasa isyarat tersebut. Apabila hal-hal yang menyatakan kompetensi tersebut bisa disampaikan, bisa dihadirkan kepada majelis hakim,” tutur mereka.

Mereka juga berharap Perma Disabilitas nantinya menjadi dasar hukum yang mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk melakukan peningkatan aksesibilitas sarana prasarana dan pelayanan lewat kerjasama komprehensif bersama organisasi penyandang disabilitas.

“Sekarang untuk pengadaan sarana dan prasarana disabilitas ini memang sifatnya itu masih percontohan. Tidak merata kepada semua pengadilan. Kita berharap bahwa bukan lagi hanya percontohan, tapi sebuah kewajiban. Saat ini aturannya sama, tetapi ada yang disertai dengan anggaran dan ada yang tidak. Ketidakseragaman ini juga membuat pemerataan pelayanan terhadap disabilitas itu tidak bisa cepat,” tegasnya.

Menanggapi masukan-masukan dari para pengadilan, Panca, dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa masukan-masukan ini tentunya sangat berharga untuk mendukung segala upaya pengadilan dalam memastikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

“Ternyata di lapangan itu banyak berkembang temuan-temuan terkait penanganan disabilitas. Dimulai dari satker sendiri, mereka sudah berbuat sebisa mungkin untuk melayani atau mengakomodir kebutuhan disabilitas, namun ternyata masih banyak catatan,” pungkas Panca.

Berbagai cerita mengenai hambatan dan tantangan implementasi pengadilan inklusif akan menjadi bahan masukan untuk mendukung fakta empirik pada Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang saat ini tengah disusun oleh SAPDA bersama Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM).

Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan pendanaan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)